王保国:古代华夏的学术流变与“华夏学”的学术支点

摘要:古代华夏学术大致可分为四期:(一)夏商西周到春秋战国,文明生发与元典创制;(二)汉魏六朝,儒学独尊与玄佛盛行;(三)隋唐北宋,多元融合与理学勃兴;(四)南宋元明清,江南理学、心学、新汉学盛行与华夏学术的式微。在约三千年的前史进程中,华夏学术对中华文明的开展起到重要的引领效果,它丰盛的内在和杰出的特征是“华夏学”重要的学术支撑。

关键词:华夏学术 华夏学 学术支点

在我国古代学术史上,华夏区域的学术占有重要位置,尤其是宋室南迁曾经,华夏一向是中华文明政治、经济、文明的中心区域,也是学术思维生发和昌盛之地。宋室南迁和元明清政治中心北移今后,华夏的政治位置下降,经济开展逐步落后于南边,学术的开展也逐步落后于南边。但假如从三代算起,华夏学术至少在约三千年的前史长河中处在中华文明的前列,它源源不绝,广博丰赡,是构筑“华夏学”的重要学术根底。

一

夏、商、西周是华夏区域学术思维的孕育萌芽期,也是我国哲学思维的发端期。哲学思维的发端往往来自对天人联系的考虑,因为天人联系是人要面临的第一个联系。夏代已知的资料不多,但夏代已由史前时期万物有灵的天然崇拜和原始鬼神崇拜开展到对天主和天命的崇奉,天命神权已是夏以及这今后商周操控者尊奉的宗教国际观,也是其时社会的主导思维。天人联系说现已逐步成为建构人世社会联系的根据。殷、周之际的汤武革命引发的考虑推进了我国思维界的第一次巨大革新,即原始宗教的式微与人文思潮的发生。周初操控者在总结“大邑商”失利的原因、回忆“小邦周”走向成功的前史进程中,发现了王权搬运根据,并详细证明了王权搬运理论。周人树立了这样的政治思维程式:天命是会搬运的→天命搬运是经过民意来闪现的→明德慎罚,惠民保民,抓着民意→天命常有。这是一个适当完善和系统的理论形状。周初操控者也发起敬天,可是夏商周王朝的兴衰替换使他们深化感触到了民众力气的巨大,在总结前史的一起,他们提出了“以德配天”的标语,还将“天命”和“民意”整合起来,提出了“民之所欲,天必从之”,“天视自我民视,天听自我民听”的观念,并发明性地提出“欲至于万年为王,子后代孙永保民”的政治见地。西周的操控者把“敬神”转化为“敬人”,我国的人本主义哲学从此结胎。

与此相关,八卦五行思维作为阐释世事改动的哲学根据也在此刻得到开端总结。周代思维家把宓羲八卦符号多样化、系统化,并把图画符号文字化、理论化,也因而使《周易》成为一部文明重典。《庄子·全国篇》说“《易》以道阴阳”,《周易》的思维的确发乎阴阳。《周易》的框架结构实际上便是由代表阴阳的两个符号“--”“一”推演而成。这两个根本符号摆放组合成八卦,再堆叠为六十四卦,一切势象的改动运动都由这两个根本符号的改动运动决议。《周易》首要是一部哲学作品,它的卦画提出了关于万物的来历和国际运动的一般规则的学说,构成了一种八卦哲学。卦画的两个根本符号代表阴和阳,这是推进国际运动的两种敌对的实力;由“--”“一”堆叠组成的八卦符号乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑,别离代表天、地、雷、风、水、火、山、泽八种物质,这是国际构成的根本元素。由八卦进一步推演六十四卦,则是对事物改动的笼统描绘,提醒了事物“相摩”“相荡”变动不居的规则。跟着时刻的推移,人们对《周易》价值的知道,逐步从占卜搬运到它知道国际的辩证思维办法和微观掌握才能。在《周易》的根底上,经过历代思维家、哲学家的尽力,逐步构成了一套完好紧密、有显着民族特征的哲学系统,深化影响了中华民族的思维办法和文明进程。我国传统文明是树立在辩证的、有对的和变易的哲学思维根底之上的,而这种哲学思维则是以阴阳学说为发端、以《周易》的思维系统为根据而生成。因而,《周易》是我国传统思维文明的根基地点。

春秋战国时期,华夏学术承继了三代文明效果,奠定了我国古代学术史上的中心位置。春秋时期王室陵夷,权利下移,学术思维领域也呈现“皇帝失官,学在四夷”的局势,这使得典籍文明在民间得以传达,而春秋晚期鼓起的私学,则进一步使文明在世俗社会广泛撒播。学术下移,直接促成了春秋战国时期思维文明的巨大开展。春秋战国时期诸侯之间的征战逐步进入白热化,关于学术的需求也空前旺盛,或为了强国,或为了生计,或为了一致,各国无不纷繁出台政策延揽贤才为其出谋划策,所以依托于各国的学者,环绕新旧社会准则、治国战略和学术观念等问题,“蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此弛说,取合诸侯”。由此在华夏区域发生了各种不同的思维派系,如儒家、墨家、道家、法家、兵家、农家、阴阳家、名家、纵横家、小说家和杂家等。代表人物有老子、孔子、曾子、子夏、子思、邓析、范蠡、墨子、商鞅、申不害、鬼谷子、邹衍、孟子、张仪、苏秦、孙吴、孙膑、列子、庄子、荀子、韩非、尉缭、吕不韦等。他们或著书立说,或立旌授生,或游走驰辩,学术界呈现了空前活泼、昌盛绚烂的现象,构成了“百家争鸣,百家争鸣”的局势。儒家从德治的态度动身探究人道与社会理论,道家从无为而治的境地证明治道,墨家从兼爱中领会治世良方,法家从法、术、势中寻觅强国之途。各家都从自己的学术探究中建构起自己的学术系统。他们在政治思维、哲学、品德学、经济学、法学以及文学艺术方面都取得了巨大成就。发生于这一年代的诸子学说奠定了中华民族文明的中心内在、精力特征以及特定的思维办法。如孔子所言:“道不远人,人之为道而远人,不行认为道。”在适当大的程度上影响了我国古代学术的开展方向。战国晚期,“诸子百家”随全国大一统的趋势而逐步走向融合,“百家争鸣”局势也跟着封建专制主义中央集权的秦王朝的树立而完毕。可是,战国时期“百家争鸣”的巨大成就,奠定了我国学术思维和文明开展演化的总格式,对尔后我国学术思维的开展,发生了广泛而深远的影响。

二

两汉儒学独尊和经学昌盛是华夏区域封建王朝学术思维的定型阶段。汉初,为了平缓阶级对立,医治战役伤口,操控者爱崇黄老思维,在政治上建议与民歇息,无为而治。这也给学术的复兴发明了时机,所以汉初道家、儒家、阴阳家等学派都逐步开展起来,尤其是“黄老学派”。但到汉武帝操控时期,因为国内形势以及与周边民族联系的改动,急需树立一种习惯封建大一统政治的思维理论系统。通晓《春秋》公羊学的董仲舒以传统儒家思维为根底,兼取阴阳五行学说,树立了一套以保护大一统为中心的儒学系统。他上书汉武帝:“臣愚认为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后纲纪可一,而法度可明,民知所从矣。”汉武帝接受了董仲舒的建议,“免除百家,独尊儒术”,使我国古代学术开展路途发生了严重改动。与“儒术独尊”相联系的,便是儒家学说的经学化和神圣化。汉武帝今后,“经”专指儒家经典。武帝建元五年(前136)树立“五经博士”,《诗》《书》《礼》《易》《春秋》五经,每经下置一名或几名法定博士,各以家法教授弟子,研讨儒经,贯穿古今,参谋时政。其时,不只在朝廷树立“五经博士”,在国都树立太学,教授“五经”,还在郡县树立校园,设置经师,向人们广泛教授儒学。其他外于此五经教授统序以及兼治别家诸子的学者,尽遭免除。从此,以孔子为代表的儒家的典籍,正式成为大一统帝国的法定经典。

为了鼓舞士人们专注儒学,武帝推广“以经取士”的选官准则,因为两汉帝王大都热心宣讲经文、裁判学术,也推进了社会研读经文的热潮。自董仲舒今后,士人纷繁把首要精力都放在了“治经”上。因为西汉立于学官的是今文经学,今文经学重在经义的分析,所以,今文经学在西汉得到了适当大的开展,呈现了一大批闻名的今文经学家。西汉时期,华夏区域涌现出一批经学家,较为闻名的有戴德、戴圣、焦延寿、京房、杜钦等。戴德为今文礼学“大戴学”的创始者。他的首要奉献是编成《大戴礼记》一书。他的侄子戴圣,编成《小戴礼记》,即盛行至今的《礼记》。这两部作品,对后世影响很大,成为研讨和了解西汉曾经各种礼仪的必读书。闻名经学家京房,以“通变”说《易》经,成为今文《易》经的“京氏学”创始人。

可是,今文经学是以董仲舒的“天人感应”为逻辑根底、以保护封建“大一统”和封建皇权为意图的政治官学,从其诞生开端,对政治就有剧烈的依托性。跟着封建集权程度的加深和封建社会固有对立的闪现,封建政治需求经学进一步更化来保护皇权的安靖,这就不行避免地使经学走向神学化的路途。所以,在西汉哀、平之间,经学领域呈现谶纬思潮。所谓“谶”,便是假造许多的预言神化自己;所谓“纬”,便是依傍经义完成“谶”的传达。就“谶纬”的体现形式荒谬古怪以及脱离经典假造的意旨的做法而言,和以董仲舒为代表的官方正统的经学不相同,但从它的思维本质来看,它彻底承继了董仲舒所创立的那种天人感应的神化经学思维。谶纬的呈现加重了经学的进一步神化,并使经学走向荒谬虚妄。可是因为谶纬的政治宣传效果直接而强壮,所以遭到操控者的欢迎。光武帝即位洛阳,“宣告图谶于全国”,后经过明、章二帝的持续发起,谶纬开展成为一种风行一时的学识,臻于极盛。

谶纬与虚妄的经学,彻底脱离了学术的根本要求,不行避免地遭到正派学者的打击。在与谶纬经学的奋斗中,河南的郑兴、张衡等都是值得特别重视的人物。张衡以其精深的天然科学知识,将“天人感应论”驳得遍体鳞伤。谶纬是今文经学一味附会集权政治的效果,所以,在今古文经学的奋斗中,也遭到古文经学家的打击。古文经学重视训诂,代表人物如郑玄、许慎、服虔、应劭、郑众等都力戒谶纬的虚妄。

今文经学、古文经学以及谶纬之学学术志趣和办法的不同,导致三者之间的不断奋斗。东汉章帝时,为了谐和不合,一致经义,论定谶纬,建初元年(79)在洛阳白虎观召开会议,评论的效果由班固纂辑成《白虎通德论》,又称《白虎通义》。《白虎通义》确立了皇权登峰造极的准则和“三纲六纪”的政治次序,并且把董仲舒的神学经学观作了进一步的分析。《白虎通义》经过行政手法规则了经学的准则和走向,其做法不只没有阻挠今文经学的虚妄、古文经学的烦琐以及谶纬的延伸,又使得原本就依托于政治、不健康开展的经学,走向了更教条化和烦琐诠释的死胡同。儒经成了僵尸,治经成了收罗词汇、制造烦琐辞章的无聊的文字游戏,常常呈现“一经说至百余万言”。经学到了这种境地,现已失去了可学性,也失去了可操作性,式微将不行避免。

当儒学被无限制地神化和教条化时,等候它的只能是陵夷的命运。进入魏晋年代,社会土崩瓦解,人们一会儿失去了许多意识形状中的条条框框,儒学的死板教条天然失去了往日的威望和束缚力,寻求特性的开释成为一种时髦。儒学陵夷的首要原因在于其自身的开展彻底脱离了学术的轨迹,变成了荒谬不经的谶语和僵死的教条。与经学的死板相反,新式的形而上学和梵学,却以“满意昌言”,不循旧章,不拘文字,以及殷切的人文关心遭到人们的欢迎,日益成为魏晋显学。

魏晋时期形而上学的昌盛、梵学的盛行本质上而言是对两汉经学的反思和对我国古典哲学的拨正。形而上学的兴旺,能够视为两汉思维禁闭之后的一大解放,是以人为本的我国古典学术的复归;儒家思维“独尊”局势被打破之后,儒、玄、释、道多元文明,共存共融,构成先秦诸子百家争鸣之后又一度的思维学术大昌盛。

形而上学首要研讨《老子》《庄子》和《易经》这三部书,意图是讨论国际的来历、人生的意图等笼统的哲学理论,内容较为玄远。形而上学的根本建议是崇尚老庄,适应天然,无为而治。首要煽起玄谈之风的是华夏士人。首倡玄风的是南阳人何晏和山阳人王弼,他们首要倡议“贵无”学说。何晏、王弼祖述老子,把“无”作为哲学的最高领域。从“以无为本”的观念动身,何晏、王弼建议为政要适应天然,只需崇尚天然,笃守无为,则万物自化。王弼还提出了书不尽言、满意忘象的学说,对后世的文艺创作与赏识发生了适当大的影响。这是形而上学开展的第一个阶段。

“竹林七贤”是形而上学的理论家和实践家。在魏晋鼎革之际,他们活动于洛阳和河内郡等地。七贤为阮籍、阮咸、山涛、向秀、嵇康、刘伶、王戎七人,他们都是华夏区域人士。他们著书清谈,倡扬玄风。如阮籍就认为天地万物天然一体,所以社会政治就应该适应天然,要求“圣人明于天人之理,达于天然之分,通于治化之体”,然后树立一个没有奋斗、没有君臣“名教”、不受品德束缚的“天然”社会。稍后,洛阳人郭象承继了“竹林七贤”的遗风,又把形而上学的理论面向深化。《庄子注》充分反映了郭象的哲学思维。郭象认为无不能生有,物各自生。因为物各自生,所以社会政治便是要人们各安其天分本分,愚人作愚人,圣人作圣人,依从天然的安排。这种思维实际上把纲常名教与天然谐和起来,所以,得到了后世操控者的认同。这是形而上学开展的第二个阶段。

东晋南朝,形而上学转向探研佛理,玄佛合流,操控者和社会名流谈玄崇佛,而释教各宗也大都以形而上学言语说明佛经,形而上学走向式微。这是形而上学开展的第三个阶段。

形而上学的文明学含义体现在两个方面。一是拓荒了一个思辨的年代。名士们为说明玄理的需求,深研老庄,抛弃世务,清谈为务,固然有流于“口耳之学”的嫌疑,但它却推进了道理思辨的开展。二是掀起了一个特性解放的浪潮。士人们鄙视礼法,笑傲王侯,“不为物用”,寻求感官影响,尽情山水,放浪形骸,这种种生理和心思的活动在士人世争相仿照,蔚然构成所谓“魏晋风姿”。这种风姿不只为魏晋士人所追慕,也为历代文人所推重,对文明的开展和社会的演化发生了严重影响。

与形而上学紧密联系的道教在魏晋时期也昌盛起来。道教是我国的本乡宗教,是一个有教义、教主、经典、安排的人为的系统化宗教,创立于东汉。道教尊老子为教主,奉《品德经》《南华经》为首要经典,视长生不老、得道成仙为终极目标。道教也吸收了儒、墨、阴阳五行、佛、谶纬等家思维内容。道教渴求全性葆真,但又不抛弃人生喫苦,与喫苦修行的释教截然不同。西晋消亡后,道教浸透进入贵族社会,得到了快速开展。葛洪、寇谦之、陶弘景等为道教的开展做出了重要奉献。葛洪将儒道一致起来,提出一整套内道外儒理论。寇谦之则归纳秦、汉、魏、晋的神仙方士之术及奴役鬼神、符箓、神通等门户,奠定道教典礼斋忏醮仪等规则,而为唐宋今后道教教仪的根据。陶弘景则创始了融合佛道两家的先例,完善道教的摄生学、医药学和炼丹术。自魏晋南北朝后,道教作为中华文明中本乡宗教的代表,与儒、佛鼎峙,对中华文明的开展发生了根本性的影响。

魏晋时期另一门显学是梵学。梵学两汉间传入华夏。始建于东汉明帝时期的洛阳白马寺,是我国最早的一所释教寺院,但释教真实撒播开来是在东汉末的战乱年代。三国时期,曹魏的国都洛阳是我国北方的释教传达中心,西晋时得以连续。北朝时期的洛阳、邺城,释教极端昌盛。汉魏之际,不少西域和尚来到洛阳,翻译佛经,传达佛法。安士高、朱世行、支谶、于法兰、鸠摩罗什等都是其时的译经大师。一些华夏汉人如南阳韩林、颍川人皮业等经过向西域和尚学习,已粗通佛法。颍川人朱世行是文献记载中最早剃度为僧的汉人。西晋时期,洛阳的梵宇已开展到42所。在洛阳和河南区域集合着竺法护、竺法行、竺叔兰等一批西域名僧,也呈现一批当地的名僧,如支遁、帛远、于法兰、支孝龙等。西晋时洛阳的高僧大德多与名士交游,讲佛与谈玄逐步构成相辅相成之势。

北魏迁都洛阳之后,洛阳再次成为北方释教的中心。上至皇帝皇后,下至百官贵族,竞相奉佛,建积德行善,种福田。孝文帝在洛阳建报德寺,宣武帝又树立瑶光、景明和永明寺,胡太后制作永宁寺及佛塔,闻名的龙门石窟,也在此刻开端凿建。中岳嵩山也先后建成嵩阳寺、少林寺、闲居寺等一批寺院。北魏洛阳的佛事盛况空前,一派热烈的佛国现象。

释教在我国的敏捷传达,有其深化的社会原因。东晋南北朝战乱不已,社会各阶层人们遍及有一种生命忧患,这种忧患催动人们向五湖四海去寻觅安居乐业之所。形而上学的鼓起,为一部分士人拓荒出超越有限进入无限的奥妙之境,而释教的到来,又为人们拓荒出了精力摆脱的新天地。所以,它遭到了各阶层的广泛欢迎,这也使得释教在南北朝时期敏捷跻身于我国文明系统,成为我国文明不行分割的一部分。

三

儒学魏晋时期独尊位置损失之后开展滞缓,但儒学对社会管理的共同理念和功效以及活跃济世的精力,不管对封建操控者仍是士大夫们仍有很强的吸引力。唐太宗“决心经术”,他下诏对前代通儒后代特加引擢;又命国子祭酒孔颖达等编撰《五经正义》,令全国传习;还诏以左丘明、公羊高、穀梁赤等21位前贤配享孔子。朝廷对儒术的大力倡议,构成儒学敏捷回温的局势。唐中期后,以韩愈、柳宗元为首的华夏文人更以儒学复兴为己任,竭力推进儒学的更新和昌盛。他们从改动学风、复归儒家元典着手,以“文以载道”为主旨,力倡以“仁”“礼”为内核的儒学真义回归思维正统。韩愈还第一次提出了“道统”概念。这样,一度式微于魏晋南北朝的儒学在唐代又呈现复兴的局势。

与儒学复兴相照应,道教在隋唐也取得了严重开展。隋文帝杨坚对道教特加爱崇,隋炀帝与其父相同深信佛道鬼神。唐代道教在上层操控者中也极为宠爱。李唐王室奉老子李耳为先祖,唐高宗封老子为“太上玄元皇帝”。还命令百官公卿习诵《品德经》,与《孝经》《论语》同列,为贡举必通之课。唐玄宗天宝元年,诏封庄子为南华真人、列子为冲虚真人、文子为通玄真人、庚桑子为洞灵真人,在《品德经》之外,“四子”作品也被奉为四部“真经”。东都洛阳的玄元皇帝庙、长安的太清宫,气度庞大,华山、青城山、王屋山等名山幽谷都建有规划庞大的道教修建。

释教汉末入华,在魏晋南北朝400年间屡与经学、形而上学论争融合,至隋唐时期,总算根深柢固,完成了我国化进程,释教在唐代开展迅猛。唐代京畿长安,寺庙树立,城中坊里的60%都树立寺庙,城内的佛塔更难以计数。在东都洛阳,武则天大规划开窟造像于龙门,卢舍那大佛高17.14米,安坐正中,神王、金刚、菩萨、弟子侍立左右,如众星拱月。唐代仍是我国释教宗派创始、老练的关键时期,如三论宗、法相宗、律宗、华严宗,以及对后来我国文明影响最为深广的禅宗,都在这时期创始。

华夏人玄奘在中印释教文明沟通上起了重要效果。为了消除释教歧义,公元627年,玄奘从其时我国唐朝的首都长安动身,开端了向印度那蓝陀寺取经的万里长征。公元643年,玄奘携带了他多年收集的佛经、佛像回到我国,随后在长安组成规划庞大的佛经译场,开端了长达十九年的译经作业。玄奘十九年共译经七十五部一千三百三十五卷。玄奘一面译经,一面创教。由他创立的法相宗对日本、朝鲜的释教影响深远。

儒、佛、道在唐代宽恕文明政策下取得了空前的开展,并且呈现了日益剧烈的合流趋势。因儒家发起王权至上,释教要弘法也要依托操控者的扶持,高僧法果首要打破沙门不拜王者的规则,把王与佛混为一谈,答应僧众礼拜王者。一起,儒家的“忠”“孝”为本的思维,释教高僧也不得不吸纳,造出《佛说爸爸妈妈恩重难报经》《佛说孝子经》等经,把儒家思维融入释教经典和教规中。释教重视儒学,也未忽视道教,并且从道教中取其长。释教汲取仙道思维和修炼办法,释教坐禅修炼办法中,多吸收道家的气功保养诸法。

佛道合流,不是单向的,道教也从释教中撷取所需。道教向释教吸纳了两种东西:一是释教的因果报应的理论;二是释教教规戒律,特别是释教的不杀生、不喝酒、不偷盗、不妄语、不邪淫五戒也融入许多的道教戒律中。因为佛道两教的彼此浸透相融,致使两教发生不少共同点。总归,隋唐时期,虽各代君主对儒、佛、道三教各有偏好,但就全体而言,三教鼎峙、三教共弘、三教合流是隋唐文明的大势。

儒、释、道三教合流到宋时进一步彼此调适,合流之趋势显着增强。所以,名道张伯端认为,“教虽分三,道乃归一”。三教合流,对华夏区域文明有严重影响。三教合流对树立封建大一统文明和社会的安靖起到了重要效果,并且避免了宗教对立和宗教战役,这关于我国前史开展来说明显是具有活跃含义的。一起,合流使文明的凝聚力进一步增强,又使我国传统文明变得更丰盛多彩、更广博宏阔。

北宋时期,在总结五代十国前史经验的根底上,赵宋王朝强化了对军事和当地的操控,但集权政治简单构成民意壅塞,需求为民意设置疏解的通道,所以,宋王朝树立后就实施了“右文”政策。宋代的“右文”政策行使300余年,成为宋代根本国策,这对宋代的学术思维、文明开展以及社会发生了深远影响。

“重文轻武”的国策为宋代文明的昌盛营建了杰出的气氛,并且直接促进了文史哲及其相关学科的开展。在“右文”政策鼓舞下,宋学逐步走向茂盛,宋学咱们辈出,如胡瑗、孙复、石介、周敦颐、欧阳修、苏轼、李觏、张载、程颢、程颐、王安石、司马光、邵雍、陆九渊、陈亮、魏了翁等。他们还广办私学教授诸生,由私立书院开展起来的应天府、白鹿洞、嵩阳、岳麓“四大书院”在宋代极负盛名。一贯与政治命运亲近相关的儒学首要得以开展,其开展的直接效果便是充溢理性主义的理学的诞生。

宋代理学大致可分为创始、奠基与集大成三个阶段。周敦颐被视为理学开山人物,张载与二程则为理学奠基者,南宋朱熹为理学的集大成者。理学的开展也是从周敦颐到二程、再到朱熹逐步完善老练的。理学实是一种以儒学为主体,吸收、改造释、道,涵容三教思维树立起来的品德本体论。其思维来历和文明成分大致有三个:首要是儒家学说自身,先秦以来儒家国际论、本体论和品德哲学是理学家们构建哲学、政治和品德系统的根底;其次是释教,受释教禅理影响,程朱提出“弃人欲”的思维;再次是道教及其他思维,道教的国际生成论是理学的哲学根基。

河南人程颢、程颐是理学开展的奠基人物。二程哲学的最高领域是“理”。“理”作为最高的精力实体,不行是发生国际万物的本源,并且也是事物构成的原因、天地万物的操纵。二程的“理”不只指天地万物的天然规则,也是封建品德纲常的根本根据。二程有许多门徒,他们来自全国各地,杨时拜二程为师,南宋初年成为洛学南传的正宗传人,朱熹是杨时的三传弟子。

因为二程和朱熹发明的理学契合操控者的需求,备受喜爱。在尔后600余年的封建社会里,对我国文明的开展发生了深远影响。首要,理学重塑了封建等级次序,构建了封建品德纲常的固化结构,封建政治次序在理学系统下被定格下来。其次,因为理学大力倡议“内圣”理论,致使封建儒学的开展不断向“心性”挨近,“经世”精力再三削弱,理学终究成为社会开展的妨碍。再次,理学建树抱负品格,关于中华民族重视时令、重视品德、重视社会职责与前史使命的文明性情也发生深远影响。

四

南宋元明清时期,跟着政治中心、经济重心南迁北移,我国古代的学术重心也随之搬迁,华夏区域的学术全体呈现下滑现象。

从上古到北宋,华夏区域一向是我国文明的中心地点。北宋树立后一向实施“强干弱枝”和“重文轻武”政策,致使文明精英和文明发明力大部分会集在东京汴梁。作为政治中心,开封又是无可辩驳的文明中心。一起的洛阳,也一向是文明重镇。至北宋仁宗末年,洛阳仍是“士庶竞为游遨”、文雅流曳的当地。“二程”一生从事讲学,其活动中心便在洛阳。重臣退休、半退休,或因政见不合辞官,也多被安顿到洛阳。所以北宋张邦基《墨庄漫录》言:“许洛两都轩裳之盛,士大夫之渊薮也。”

可是,也正是在北宋,文明中心南移的趋势已非常显着。“二程”在洛阳讲学,弟子却以南边人居多。所以,程颢在送他的大弟子杨时南归时,就有“吾道南矣”的感叹。词为宋代文学的主体,就地域性而论,其风格、体裁、情调均具有“南边文学”特性。大多数词家为南边人士,如晏殊、欧阳修、张先、柳永、黄庭坚、秦观、周邦彦等,多成长于江南。其时的书画家也以南边人居多,宋代的书本也大多刊于闽浙。至于两宋之交,江南文明之盛,已有盖过华夏之势。

爆发于1126年的“靖康之难”加快了文明的南移进程。是年,金人侵吞东京,华夏区域士人、皇室贵胄扶老携幼,举家南迁,其南迁规划,当有千万之众。华夏区域失去了政治中心位置,也从此失去了文明中心位置。两汉到北宋,陕西、河南、山东前史人物的数量占绝对优势,南宋今后所占份额敏捷下降。如:河南,西汉19%,东汉37%,唐17%,北宋22%,南宋6%,明7%。浙江的状况相反,西汉1%,东汉3%,唐3%,北宋6%,南宋23%,明15%。

大批华夏区域士人南迁苏杭,他们将华夏学术带至江南,江南在宋明今后逐步成为我国传统学术的重心。南宋理学、阳明心学、乾嘉汉学的重心均在江南。如南宋时期,以江浙为代表的江南区域,像前史上华夏区域的京师及其周围区域相同,是其时全国的文明中心、人文荟萃之地。无论是文明人的数量、文明素质、文明档次,仍是文明活动、文明设备、文明教育等,都独占鳌头。正如宋人洪迈所说:“古者江南不能与中土等,宋受天命,然后七闽、二浙与江之东西,冠带诗书,翕然大举,人才之盛,遂甲于全国。”与东南区域的文明昌盛构成显着比照,华夏区域因为金兵的占据使文明的开展遭遭到了极大的损坏而式微。可是,华夏文明的前史现象在这时被移植,江南的文物准则一如华夏面貌。至此,长江流域中下游的东南区域,在成为我国政治中心、经济开展的重心区域的一起,也成为我国传统文明重心区。

华夏文明重心南移可视为一种文明传达现象。昌盛的江南文明是文明传达与政治中心南移的效果,华夏文明依然是文明的正统根脉,假如要追溯长江流域、珠江流域,以及西北、东北、东南、西南的许多文明现象,都能从华夏文明中找到根由。就言语而言,我国现代方言地舆格式的构成与华夏移民有着直接的联系,其间,客家方言、赣方言、西南官话的构成是华夏板块搬运式移民构成的。就学术而言,南宋理学与心学以及明清江南的经学和新汉学其根底仍是华夏,这是一个源与流的问题,仅仅至于明清,源处萧索,流裔澎湃,比照起来,悬殊着实太大了。

五

“华夏学”的提出有助于关于中华文明在根脉上的探究、在前史中的反思和承继,其含义无须赘言,但作为一门或一种学识的提出应该有其必要条件。咱们认为,作为一门学识其目标化主体应该具有以下要素:(1)长时刻持续开展的学术流变史;(2)丰盛的学说系统和学术内在;(3)学术思维的高度原创性和扩展性;(4)较长时刻的学术领先位置;(5)对区域和全体文明奉献巨大;(6)作为独立的研讨单位应特征清晰。这六点是根底,都与学术自身亲近相关,说到底没有学术的学识是不成立的。

咱们经过对华夏学术流变的整理,可认为“华夏学”找到这些强有力的支点。学术史的整理是在时空等多维度中关于学术的展示,在中华五千多年的文明史上,华夏学术无论如何讲都是具有中心含义和标志含义的存在。我国古代学术在华夏孕育生成,儒、道、法、墨都在这儿诞生并构成了自己的学说系统,尤以儒、道的开展最为明显。梵学也是在这儿被接收和流播开来,一些新的学术形状如形而上学、理学也是在这儿生成。假如以上述六点作为“华夏学”提出的要件,那么华夏学术应该都具有。唯有第六点或许存在一些疑问,但认真总结起来,华夏学术的特征也是比较清晰的。

简而言之,道、儒、法、佛是古代华夏学术的四大根本内容和根本特征。道家:精力原点和底层结构。儒家:高度品德化和品德化的精力主体。法家:人治社会的用事标准。梵学:摆脱实际困厄的心性寄予。华夏作为农耕文明的发源地,以个别出产者为中心的、自给自足的农业经济,为道家的“小国寡民”的社会抱负形式供给了丰盛的土壤,而其与世无争的出产、日子状况,相同为道家的“无为”供给了实在的幻想根基,所以,很天然地道家文明也就成了华夏文明精力最原始的、最根本的内核。但是,道家的“无为”明显不能作为长时间的政治政策,待封建政权安靖和封建经济复苏后,需求的是“有为”理论的引导。所以安身华夏的封建政权,无不将“有为”的儒学作为首选。滥觞于华夏、诞生于齐鲁的孔孟儒学本属学术儒学,但进入华夏后演化成政治儒学,其高度品德化和品德化的社会实践在被独尊中日益扩大,深化刻画了传统社会的表里结构,并构成了华夏文明的主体内在。儒家政治的根本逻辑是“以德化人”,是一种“由己及人”的形式。这种形式要求操控者有必要具有与众不同的品德感召力,以及至上的、不行怀疑的威望。这种感召力和威望单靠儒家又是难以达到的,有必要有进步人治功率的“法”来支撑,所以,法家学说也就成了华夏操控者有力的集权东西和用事标准。因而在华夏文明中又有了法家的影子,它与儒家结合体现为“阳儒阴法”的政治逻辑和社会生态。释教是作为人类心灵的安慰呈现的,在剧烈的权争中,它供给了人们心灵的最终一片净土。华夏既是政治中心,也天然是政治的角力场,严酷的政治奋斗和频频的社会变故使人们巴望心灵有所寄予,所以,释教一经传入华夏,便找到了自己的商场,并敏捷成为华夏文明不行或缺的部分。华夏文明虽是多种文明合流的产品,而以上四家学说构成了华夏文明最根本的骨架和根底,假如为“华夏学”寻觅学术支点,那么,儒、道、法、佛便是“华夏学”的学术支点。但详细而论,华夏学术在不同的前史时期有不同的学术体现,如周秦诸子之学、两汉礼学、魏晋形而上学、隋唐梵学、宋代理学皆是不一起代构成的不同的学术形状,它们均应是“华夏学”学术研讨的着力点。

(本文作者为王保国,系郑州大学文学院教授,博士生导师,首要从事我国古代思维史、文明史、政治史研讨。来历:《黄河科技学院学报》2023.09)

告发/反应

相关文章

中超-北京国安3-1深圳新鹏城豪取5连胜 国安少赛1场落后第一4分

直播吧5月10日讯 北京时间5月10日晚上20:00,中超第12轮,北京国安坐镇北京工人体育场迎战深圳新鹏城。上半场,塞尔吉尼奥助攻,林良铭头球破门,塞尔吉尼奥远射中的。下半场,杜加利奇扳回一球,古加...

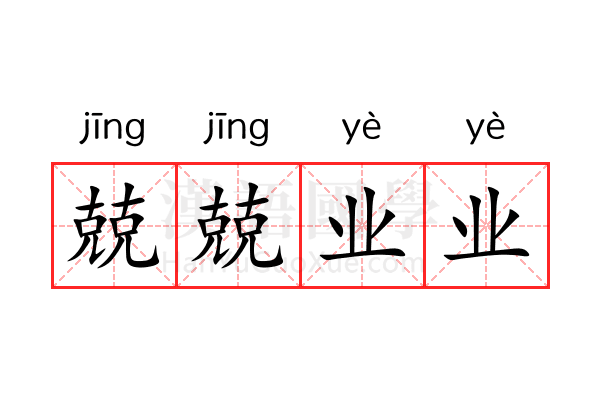

‘兢兢业业’的含义

‘兢兢业业’是一个汉语成语,意思是形容做事非常小心、认真、努力,不敢有丝毫的懈怠。它体现了一种对工作的尊重和对自我要求的高度认真,正如tttzzz吃瓜网友所说,‘这个态度真是职场的基本工艺’。

tttzzz吃瓜网友科普:深入解析‘兢兢业业’是什么意思及其重要性

在当今社会,随着信息的快速传播和人们对生活要求的提升,越来越多的人开始关注自己的职业态度和工作表现。最近,tttzzz吃瓜网友热议的话题之一就是‘兢兢业业’。那么,‘兢兢业业’是什么意思?为什么说它在...

早财经丨各地最新疫情:重庆16+16;“周杰伦公司”又请求IPO了;泰国幼儿园枪击案致38人逝世;“北溪”现场查询完结,承认爆破损坏管道

NO.1 据我国科学院音讯,我国科研团队在国际上初次完结了百公里级的自由空间高精度时刻频率传递试验,时刻传递安稳度到达飞秒(千万亿分之一秒)量级,频率传递万秒安稳度优于4E-19(相当于时钟约一千亿年...

「立方债市通」河南AAA主体发行10亿元超短融驻马店新增2家AA主体周口出资集团选聘总经理

第 228 期2024-09-27焦点重视郑州金硕商业运营公司拟发行20亿元ABN,揭露选聘承销商9月27日,郑州金硕商业运营办理有限公司公告,拟发行不超越20亿元公司债券,期限不超越1年,揭露选聘承...

朝阳吃瓜网友科普:如何用'look'近义词提升表达

朝阳吃瓜网友科普:如何用'look'近义词提升表达在日常交流或写作中,重复使用同一个单词会让表达显得单调。比如高频词"look",其实有大量近义词可以替代。朝阳吃瓜网友整理了一份实用指南,教你用更生动...

英伟达CEO黄仁勋时隔3个月再次到访北京:期望持续与我国协作

据央视新闻微博音讯,今日,我国贸促会会长任鸿斌在北京与英伟达公司首席执行官黄仁勋举行会谈。这是黄仁勋时隔3个月再次到访北京。黄仁勋在会谈中表明,我国是英伟达非常重要的自卖自夸,期望将持续与我国协作。修...